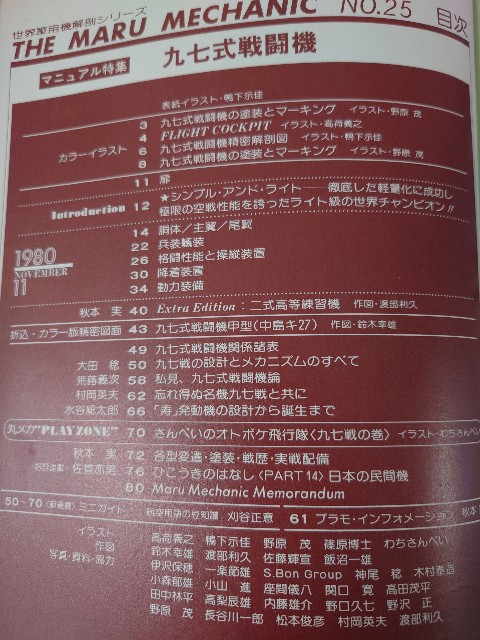

表紙

もくじはこちら

本機が制式採用された1937年からこの雑誌が出た1980年まで43年。

この雑誌が出てから、現在(2025年)まで45年。

年月の経過について不思議な感覚にとらわれる。

- 表紙 p.6 九七式戦闘機精密解剖図 イラスト=鴨下示佳

- p.3, p.8 九七式戦闘機の塗装とマーキング イラスト=野原茂

- p.4 FLIGHT COCKPIT イラスト=高荷義之

- p.14 胴体/主翼/尾翼

- p.22 兵装艤装

- p.26 格闘性能と操縦装置

- p.30 降着装置

- p.34 動力装備

- p.43 折り込み・かラー版精密図面 作図・鈴木幸雄

- p.49 九七式戦闘機関係書表

- p.50 九七戦の設計とメカニズムのすべて 太田稔

- p.58 私見/九七式戦闘機論 元陸軍航空審査部員 荒蒔義次

- p.62 忘れ得ぬ名機九七戦と共に 元陸軍少佐 村岡英夫

- p.66 「寿」発動機の設計から誕生まで 元中島飛行機発動機部技師 水谷総太郎

- p.70 さんぺいのオトボケ飛行隊 イラスト=わちさんぺい

- p.72 各型変遷・塗装・戦歴・実戦配備 秋本実

- p.76 ひこうきのはなし 連載第14回 日本の民間機 日本大学理工学部教授・工学博士 佐貫亦男

表紙 p.6 九七式戦闘機精密解剖図 イラスト=鴨下示佳

今だとCGで描くのだろうが、この頃は手描きだっただろうから大変だったと思う。

だが、それゆえに味があるイラストだ。

p.3, p.8 九七式戦闘機の塗装とマーキング イラスト=野原茂

胴体に日の丸が描かれていないのが意外だ。軍用機の解説を書いている野原茂氏がイラストを描いていたことにあらためて驚いた。

p.4 FLIGHT COCKPIT イラスト=高荷義之

アナログでシンプルなコックピットだ。

今回あらためて見て驚いたのが、7.7mm機銃の配置場所だ。

パイロットの足下に二挺装備してあるのだ。

きっと、蹴っ飛ばしたパイロットもいたことだろう。

p.14 胴体/主翼/尾翼

p.16, p.17に、前のめりに地面に突っ込んだ写真が載っているが、通常見ることができない角度なので驚く。また、機体の様子がよくわかる。

胴体の操縦席後部下に非常脱出口があったことに驚いた。

p.22 兵装艤装

7.7mm機銃や無線装備について、図がわかりやすい。

p.26 格闘性能と操縦装置

格闘性能は、空戦性能の各要素のうち、水平面の運動性=旋回性能と、操縦性がもっとも重視され、旋回性能は翼面荷重がなるべく小さいことを意味する。操縦性は、舵の重さ、舵の効き、操舵の応答性を総合したものだ。

また、操縦性と安定性は裏腹の関係があり、このかねあいが戦闘機では重要になる。

p.30 降着装置

九七式戦闘機の設計が進められていた1935~1936年頃、世界的には引き込み式降着装置が現れ始めていた。メッサーシュミットBf109、スピットファイア、ハリケーン、I-16などだ。

主脚が機外にむき出しの場合、片脚あたり40kgから50kgの空気抗力が働く。引き込み式にすると、機体の重量が100kgから150kg増える。

設計者は、相反する要件で、どこにバランスをとるか、苦心したことだと思う。

p.34 動力装備

九七式戦闘機のエンジンは九七式650馬力発動機(ハー1乙)と呼ばれるもので、海軍の寿41型と同じ物だ。空冷式星形9気筒だ。

燃料タンクは胴体内に1(50L)、左右翼内に各2(65Lx2と75Lx2)、落下タンク2(133Lx2)で、総容量596Lだ。

落下タンクは、なすびを半分に切ったような独特の形をしている。

p.43 折り込み・かラー版精密図面 作図・鈴木幸雄

1/48の精密図面だ。

上面図、右側面図、前面図、下面図、左側面図、後面図が描かれている。

見ていると飽きない。

p.49 九七式戦闘機関係書表

要目表や高度別の最大速度や上昇時間や旋回半径や旋回時間などの表が載っていて貴重な資料だ。

p.50 九七戦の設計とメカニズムのすべて 太田稔

この雑誌が発売された頃は設計者がご存命で、設計思想や苦労話などの貴重な話が書かれている。

陸軍の要求事項をもとに、機体設計をしていく経過や考え方がよくわかる。

重量軽減のための努力は、海軍の零戦で有名だが、九七式戦闘機の方が先にやっていたことには驚いた。

主翼と前部胴体の一体化、前部胴体と後部胴体の分割は、当時としては思い切った発想だったが、その後のジェット戦闘機の構造にも踏襲されたそうだ。

技術者としては喜ばしいことだろう。

主翼のねじり下げは、胴体近くで前縁が2度上向きで、翼端では前縁が0.5度上向きだ。

主翼の上反角は7度だ。これは横安定に寄与し、横滑り防止に対して有利だ。

審査結果は、三菱キ-33に全ての点で優り、川崎キ-28に対しては速度や上昇力はやや劣るが、旋回性能においては全ての点で優り、設計関係者は凱歌をあげた。

p.58 私見/九七式戦闘機論 元陸軍航空審査部員 荒蒔義次

当時の陸軍航空審査の観点について、よくわかる文だ。

旋回半径は、

キ-27 86.3m(右), 78.9m(左)

キ-28 111.3m(右), 110.2m(左)

キ-33 97.5m(右), 91.9m(左)

旋回時間は、

キ-27 8.1秒(右), 8.9秒(左)

キ-28 9.5秒(右), 9.5秒(左)

キ-33 9.5秒(右), 9.5秒(左)

なるほど、単純に旋回半径でみると、キ-27が優位だとわかる。

しかし、その後の次の記述に驚いた。少し長いが引用する。

「旋回時間が同じであることはキ-28がキ-33の旋回面と同一に旋回しようと思えば斜め旋回をすれば両者共に同じ円筒半径で動けるわけで、これを空戦に用いるとキ-28は旋回出発点の反対側で上方に位置することになり、これが旋回出発点にもどらないとすれば、その位置だけ1旋回ごとに上がり、上位につくことになる。

当時の空戦性能試験は両者共に同一水平面でまわるので、半径の小さい方が常に内側にいることになり、優位と判定されるのであった。この事実は太平洋戦争末期になって明瞭にあらわれたのである。

グラマンF6Fが零戦などと旋回戦闘にはいるやいなやすぐに上昇旋回に切りかえて、ついには上位となり攻撃してくるようになった。」

なんと!!飛行機は三次元の移動をするから、空戦性能は、旋回性能だけで単純に比較できないものだったのだ!!

AH『ヨーロッパ上空の戦い』(Air Force)でプレイして試してみたいものだ。

p.62 忘れ得ぬ名機九七戦と共に 元陸軍少佐 村岡英夫

この頃は戦争に参加した方々がまだ存命だった。そのため、体験に裏打ちされた文や感想を読むことができる。

九七式戦闘機の操舵性能が非常に良かったことがよくわかる。九五式戦闘機との格闘戦では、水平面の旋回戦闘では九五式戦闘機の方が強かったこともあるが、垂直面の戦闘や急降下突進後の余力上昇能力を使うと、九七式戦闘機の方が強かった。空中戦において勝ちを制する秘訣は高位必占だそうだ。

「高位からの第一撃で撃墜できなかった場合は、加速された急降下速度を活用して、離脱上昇し、有利な次期攻撃位置に占位して、敵機を撃墜するまでこの攻撃を反復するのが(高位戦)、空中戦の原則である。」

なるほど、と納得した。だが、そうだとすると、一式戦闘機「隼」は試験で危うく不採用になるところだったが、その時の試験官は、このことを理解していなくて、単純に水平面の旋回半径だけで判断していたのではないだろうか、という疑問が湧いた。

それによって、日本陸軍の多数のパイロットが助かった命を失ったのではないだろうか、と思ったりした。

p.66 「寿」発動機の設計から誕生まで 元中島飛行機発動機部技師 水谷総太郎

寿エンジンの開発記で楽しく読めた。

「神風号」のエンジンが「寿」か「光」かはっきりしなかったらしいことに驚いた。

p.70 さんぺいのオトボケ飛行隊 イラスト=わちさんぺい

わちさんぺい氏のかわいらしくデフォルメされた絵がいい。

九七式戦闘機の操縦席後部の脱出口から人を乗せて救出することができたというのは驚いた。

p.72 各型変遷・塗装・戦歴・実戦配備 秋本実

たった4ページに、簡潔にまとめている。

p.76 ひこうきのはなし 連載第14回 日本の民間機 日本大学理工学部教授・工学博士 佐貫亦男

佐貫亦男氏のエッセイだが、今回は、手作り飛行機の時代についてだ。

PCやゲーム機黎明期に似た、先駆者たちのエネルギーが感じられる。